|

|

ABC (Atanasoff - Berry Computer) |

「アタナソフとベリーのコンピュータ」 の頭文字をとって、 ABC と名付けられました。

一般的には ENIAC (1946) が最初のコンピュータとされていますが、 実際には ABC や Colossus (1943) がすでに作られていました。

しかし Colossus は軍事目的で使われていたため機密のベールに覆われていましたし、 ABC も出力装置の動作が不安定で未完のままアタナソフもベリーも他の軍事目的の研究に移りましたので、 どちらも長く世に知られることはありませんでした

ENIAC は 18,000 本以上もの真空管を使用し、 一部屋を占有する大規模なものだったのに対して、 ABC の真空管は約 300 本、 装置もやや大きめの机程度にすぎません

ABC には2進数の採用、 AND回路や OR回路 などの論理回路を使った演算装置など数々の特徴がありますが、 私がもっとも興味をひかれるのはメモリです。

ABC のメモリは演算データの記憶に使われますが、 当時、 大容量の (といっても ABC の場合 1,600 ビット、 今の感覚なら “わずか” 200 バイトですが) メモリを作るのはたいへんでした。 1 ビットの記憶装置が 1,600 個も必要ですから、 よほど工夫しないと費用も重量も嵩も、 とんでもないことになります

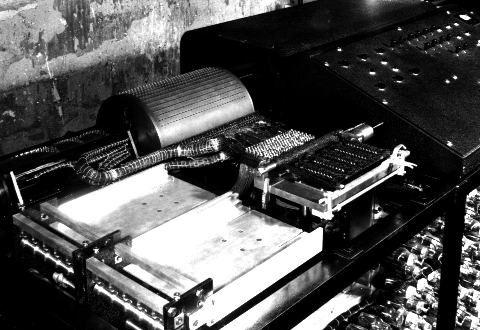

ドラムの中には左図のように多数の (50bit×32 = 1,600個) コンデンサが納められています。 突起はコンデンサの端子です。

ドラムはモーターによって1秒間に約1回転します。

回転するドラムの端子にブラシが接触すると、 個々のコンデンサがプラスに充電されている (1) か、 マイナスに充電されている (0) かを読みとることができます。

コンデンサに充電されている電荷は、 短時間のうちに洩れてしまうので、 コンデンサは読み出すたびに再充電 (リフレッシュ) されます。

コンデンサの電荷で 1、または 0 を記憶させるというアイデアは、 現在、 私たちがパーソナルコンピュータで使っているメモリ、 DRAM にそっくりです。 DRAM のルーツが、 なんとこんなところにあったのです。

しかし、 ABC のメモリは回転ドラムですから、 RAM (random access memory) ではなく、 SAM (sequential access memory) です。

ドラムは 1 回転/秒なので、 データを読み始めるまでに最大 1 秒、 平均で 0.5 秒かかります。 更に 50bit のデータを読み込むのに約 0.8 回転 = 0.8秒 が必要ですから、 データの読み書きには平均して 1.3 秒かかることになります。

コンピュータの CPU とメモリは、 二人三脚のように協力しあって処理を進めます。 どちらがどんなに速くても、 速度のバランスがとれていないと二人三脚は遅いほうのスピードでしか走れません。

メモリ素子にコンデンサを使うのは画期的なアイデアですが、 回転ドラムという機構を使ったため、 メモリのアクセス速度はドラムの回転速度に制限されます。

ABC の演算回路は真空管を使った電子式なので高速ですが、 メモリアクセスが遅いため、 マシン全体としての処理速度は遅くなってしまいます。

上述のように ABC は未完のまま開発が中断されましたが、 たとえ完成していたとしても、 「秒」 レベルの動作速度では本格的に稼働することはなかったのではないか、 と思います。

とはいえ、 世界で最初に作られた電子計算機であることもまた、 事実です。

| 関連事項: ENIAC Colossus DRAM |