|

|

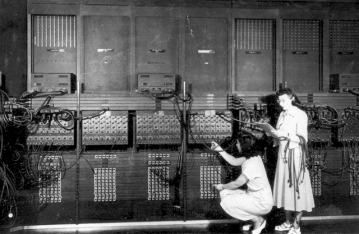

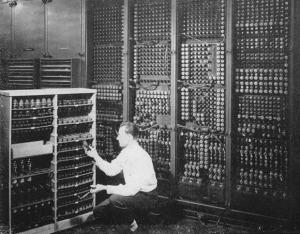

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) |

実際には ENIAC より先に ABC (1942 米) や コロッサス (1943 英) などが作られていましたが、 ABC は出力装置がやや不安定で未完成の状態でしたし、 Colossus は暗号解読という軍事目的で極秘裡に開発されましたから、 いずれも長い間世に知られることがありませんでした

ENIAC も弾道計算という軍事目的で開発されたため軍事機密下に置かれていましたが、 完成したのは 1945 年秋、 第二次世界大戦はすでに終わっていたため、 ENEAC は翌 1946 年 2 月 14 日、 聖バレンタインの日に機密のベールを脱ぎました。

ENIAC は 17,468 本もの真空管を使った大規模な電子計算機で、 床面積は 100m2、 重量 30 トン、 消費電力は 150kW にも達しています。 言いかえると、「床面積は 60 畳、 車約 20 台分の重さの、 1kW のストーブ 150 台相当の (2 畳のスペースに 1kW のストーブを 5 台置いてあるのと同じ…) 熱を出すコンピュータ」 ということになります

真空管は現在ではほとんど目にする機会がありませんが、 簡単にいえば電球のフィラメントのまわりにいくつかの電極 (プレート や グリッド) をつけ加えて、 整流、 増幅、 発振などの電子回路を作れるようにしたものです。

電球も真空管も、 フィラメントが切れると交換しなければなりません。 当時の真空管の平均寿命は約 2,000 時間でした。

真空管を 1 本使っている装置は当然、 平均すると 2,000 時間に 1 度真空管が壊れて故障する可能性があります。

真空管を 2 本使うと、 それぞれの真空管が 2,000 時間に 1 度壊れる可能性があるので、 装置全体としては 1,000 時間に 1 度故障する計算になります。

同様にして真空管を 20 本使うと、 その装置は 100 時間に 1 度故障します。

200 本だと 10 時間、 2,000 本なら 1 時間…。

かくして真空管を 2 万本近く使っている ENIAC は、 単純に計算すると 0.1 時間 (6分) に一度、 真空管のどれかが壊れて故障することになります。

これではお話になりませんから、 エッカートは真空管のフィラメントを通常よりも低い電圧で点灯させるなど、 信頼性を高めるためのさまざまの工夫をこらしました。

ENIAC の信頼性

この信頼性の問題のため、 当時は真空管を大量に使った電子計算機は使い物にならないとされていました。

単純に作ってしまえば平均して 6 分ごとに故障するものを、 わずか週 2〜3 本の真空管の故障におさえることができたのは、 ENIAC の開発スタッフの信頼性技術の賜物でしょう。

プログラムを変更するために配線作業をしている女性 |  壊れた真空管の交換作業 |

| 関連事項: ABC コロッサス |