|

|

光学式マウス(optical mouse) |

ボール式のマウスは、 ボールの回転からマウスの移動距離や方向を検出していました。

しかししばらく使っているうちに、 マウスカーソルの動きが鈍くなってしまうことがあります。 こうなるとマウス内部のローラーに絡まっているホコリやゴミを掃除しなければなりません。 …面倒でした。

光学式マウスはその欠点を取り除いたもので、 マウスの移動量を機械的にではなく、 光学的に検出しています。

光学式マウスはその欠点を取り除いたもので、 マウスの移動量を機械的にではなく、 光学的に検出しています。

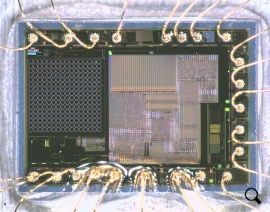

光学式マウスの中央には、 ボールの代わりに IC があります。 これが光センサです。

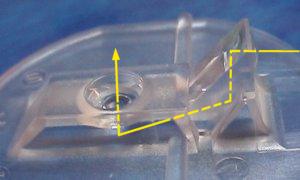

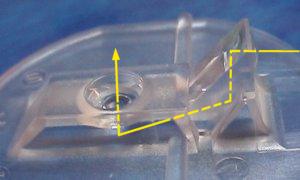

IC の右側にある複雑な形の透明のプラスチック部品は、 マウスパッド表面の照明用 LED と関連光学系部品です (写真をクリックすると拡大表示されます。)。

光学系は左図

光学系は左図 のようになっています。

のようになっています。

LED から出た光は、 まずレンズとプリズムが一体になっている透明樹脂部品に入り、 プリズムの部分で反射を繰り返してマウスパッドの表面に斜めに当たります。

ここで乱反射した光の一部分が再びレンズ&プリズムユニットを通って入り、 センサ上にマウスパッド表面の拡大像を結びます。

左の写真はレンズ&プリズムユニットです。

左の写真はレンズ&プリズムユニットです。

光は右上から水平に入ってきて下に曲がり、 さらに斜め前方に曲げられて、 レンズの真下でマウスパッドを照らします。

夕日の影は長いように、 斜めに照明すれば表面の凹凸は見やすくなります。

左はどこにでもあるコピー用紙の 0.5×0.5mm ほどのエリアを拡大した写真です。

左はどこにでもあるコピー用紙の 0.5×0.5mm ほどのエリアを拡大した写真です。

肉眼では真っ白に見えても、 顕微鏡で見ると不規則な凹凸のあることが分かります。 斜めから照明するとそれが強調されます。

光学式マウスは、 このような不規則な模様を 「見る」 ことによって移動量を算出します。

下図左は、 このような不規則な模様を拡大したものと考えてください。

光学式マウスがその上に乗っています。 黄色の枠内が光学式マウスのセンサの画像です。 同じものが右の 「センサ画像」 と書かれているところにも表示されています。

下図左の黄色の枠内をマウスでドラッグすると、 光学式マウスがマウスパッド上を移動します。

光学式マウスが動くと、 センサの画像も変化します。

元の画像は薄い黄色の枠で、 元の画像と移動後の画像の共通部分はオレンジ色の枠内で表示されています。

この共通部分、 オレンジ色の枠の位置と大きさを調べれば、 マウスの移動量が分かります。

このページいちばん上の写真のマウスに使われている光センサは、 1 秒間に最大 2300 回、 こうした画像の新旧を比較して共通部分を検出する処理を行うことができます。

センサの画素数は 16×16 ピクセル、 解像度は 800cpi (counts per inch) ですから、 マウスパッド表面の約 0.5×0.5mm のエリアを見ています。 秒速 7cm の速さでマウスを動かしたとき、 画像が 1 ピクセルづつ移動していく計算になります。

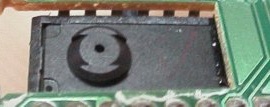

左の写真は基板の裏面から見た光センサのお腹です。

左の写真は基板の裏面から見た光センサのお腹です。

この穴から光が入ります。

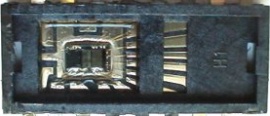

上の光学系の図 でもこの写真でも、

センサは普通の IC のように樹脂で固められているのではなく、 単に 「箱」 に入っているだけように見えます。

でもこの写真でも、

センサは普通の IC のように樹脂で固められているのではなく、 単に 「箱」 に入っているだけように見えます。

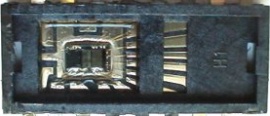

で、 ものは試し、 パッケージの隙間に細いドライバを差し込んでこじ開けると、

いとも簡単にぱかんと開いて、 チップがむき出しになりました。

で、 ものは試し、 パッケージの隙間に細いドライバを差し込んでこじ開けると、

いとも簡単にぱかんと開いて、 チップがむき出しになりました。

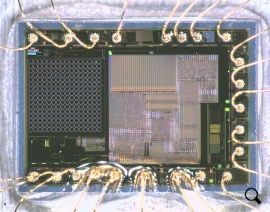

左側にセンサのチップがあります。

これが、 箱入り娘の顕微鏡写真。

これが、 箱入り娘の顕微鏡写真。

左に規則正しく並んでいる正方形の部分がイメージセンサでしょう。

センサ 1 画素のサイズは 60×60μm 程度で、 通常のイメージセンサより 1 桁ばかり大きいようです。

感度を確保するためでしょうか。

光は IC パッケージ底面の小さい穴から入ってきますが、 ここからは当然ホコリも入ってきます 。

マウスにきちんと組み込まれていれば心配ありませんが、 不用意に分解するのはよした方がいいようです。

蓋を開いて顕微鏡で見ると、 無数のゴミやホコリ、 繊維クズなどがありました。

エアーで吹き飛ばしたり、 ずいぶん苦労しましたが、 小さい異物がまだ随所に残っています

(写真をクリックすると拡大表示されます)。

。

マウスにきちんと組み込まれていれば心配ありませんが、 不用意に分解するのはよした方がいいようです。

蓋を開いて顕微鏡で見ると、 無数のゴミやホコリ、 繊維クズなどがありました。

エアーで吹き飛ばしたり、 ずいぶん苦労しましたが、 小さい異物がまだ随所に残っています

(写真をクリックすると拡大表示されます)。

しかししばらく使っているうちに、 マウスカーソルの動きが鈍くなってしまうことがあります。 こうなるとマウス内部のローラーに絡まっているホコリやゴミを掃除しなければなりません。 …面倒でした。

光学式マウスの中央には、 ボールの代わりに IC があります。 これが光センサです。

IC の右側にある複雑な形の透明のプラスチック部品は、 マウスパッド表面の照明用 LED と関連光学系部品です (写真をクリックすると拡大表示されます。)。

LED から出た光は、 まずレンズとプリズムが一体になっている透明樹脂部品に入り、 プリズムの部分で反射を繰り返してマウスパッドの表面に斜めに当たります。

ここで乱反射した光の一部分が再びレンズ&プリズムユニットを通って入り、 センサ上にマウスパッド表面の拡大像を結びます。

光は右上から水平に入ってきて下に曲がり、 さらに斜め前方に曲げられて、 レンズの真下でマウスパッドを照らします。

夕日の影は長いように、 斜めに照明すれば表面の凹凸は見やすくなります。

肉眼では真っ白に見えても、 顕微鏡で見ると不規則な凹凸のあることが分かります。 斜めから照明するとそれが強調されます。

光学式マウスは、 このような不規則な模様を 「見る」 ことによって移動量を算出します。

下図左は、 このような不規則な模様を拡大したものと考えてください。

光学式マウスがその上に乗っています。 黄色の枠内が光学式マウスのセンサの画像です。 同じものが右の 「センサ画像」 と書かれているところにも表示されています。

下図左の黄色の枠内をマウスでドラッグすると、 光学式マウスがマウスパッド上を移動します。

光学式マウスが動くと、 センサの画像も変化します。

元の画像は薄い黄色の枠で、 元の画像と移動後の画像の共通部分はオレンジ色の枠内で表示されています。

この共通部分、 オレンジ色の枠の位置と大きさを調べれば、 マウスの移動量が分かります。

このページいちばん上の写真のマウスに使われている光センサは、 1 秒間に最大 2300 回、 こうした画像の新旧を比較して共通部分を検出する処理を行うことができます。

センサの画素数は 16×16 ピクセル、 解像度は 800cpi (counts per inch) ですから、 マウスパッド表面の約 0.5×0.5mm のエリアを見ています。 秒速 7cm の速さでマウスを動かしたとき、 画像が 1 ピクセルづつ移動していく計算になります。

この穴から光が入ります。

上の光学系の図

左側にセンサのチップがあります。

左に規則正しく並んでいる正方形の部分がイメージセンサでしょう。

センサ 1 画素のサイズは 60×60μm 程度で、 通常のイメージセンサより 1 桁ばかり大きいようです。

感度を確保するためでしょうか。

光は IC パッケージ底面の小さい穴から入ってきますが、 ここからは当然ホコリも入ってきます