|

|

パーソナルコンピュータの誕生 |

インテルとビジコンが開発した i-4004 は、 4 ビットのマイクロプロセッサでした。

電卓の数値計算なら 4 ビットで十分ですが、 文字データを扱うには向いていません。

インテルはコンピュータの端末に使用するために 8 ビットのマイクロプロセッサ 8008 を 72年に、 74 年にはこれを改良した 8080 を開発しました。

一方モトローラやザイログといった半導体メーカーも、 相次いで 8 ビットのマイクロプロセッサを開発しました。

それまでは個人がコンピュータを所有することなど到底考えられませんでしたが、 マイクロプロセッサの出現によって、 「パーソナル」 のコンピュータも夢ではない時代がやってきました。

| ALTAIR 8800 (1975) |

最初のパーソナルコンピュータ ALTAIR 8800 は 年、 MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) 社から 組み立てキットという形で発売されました。

インテルのマイクロプロセッサ 8080 の他、 コンピュータを作るのに必要な部品一式がキットになっていて、 ユーザーは電子部品を一個一個半田付けして組み立てなくてはなりません。

本体正面のパネルにはスイッチと LED がついているだけで、 2進数の 0 はスイッチを OFF、 1 は ON にして、 直接 2 進数でプログラムやデータを入力するというものでした。

ALTAIR 8800

本体は 439 ドルですが、 オプションを含めると 1,000 ドル

(当時の1ドルは、 ほぼ 300 円) 程度となり、

個人の買い物としてはかなり高額でしたが、 それでも ALTAIR はマニアの間で好評を博し、

3 カ月で 4,000 台の注文があったといわれています。

ビル・ゲーツ (William‘Bill’H. Gates) と

ポール・アレン (Paul G. Allen) は、

BASIC![]() を ALTAIR 8800 上で動くように改造し、

これが大ヒットしました。

を ALTAIR 8800 上で動くように改造し、

これが大ヒットしました。

彼らはマイクロソフト社を設立、 BASIC は 8 ビットパーソナルコンピュータの標準プログラミング言語となりました。

| Apple I (1976) |

1976年、 ウォズニアック (Steve Wozniak) は自作のコンピュータを 出入りしていたアマチュアコンピュータクラブに持ち込みました。

ボード一枚だけのコンピュータでしたが、 キーボードや CRT ディスプレイに接続することができ、 BASIC も装備されていたので評判になり、 たちまちコンピュータクラブの仲間に広まりました。

ジョブス (Steve P. Jobs) はこれを事業化しようとして Apple 社を設立しました。 ジョブスは愛用のフォルクスワーゲンを、 ウォズニアックもヒューレットパッカードの高級電卓を売って、 プリント基板を作るための資金 1,300 ドルを作ったという話はシリコンバレーの伝説になっています。

最初はボードのみでしたが、 後には下図のような木製ケースに収められて、 のべ 200 台近くが出荷されたといわれています。

Apple I

出典:Computer History Museum 撮影:Jean-Baptiste Queru

| TK-80 (1976) |

Apple I が作られた1976年、 日本では日本電気がマイクロコンピュータのトレーニング用組立キット、 TK-80

これもワンボードのコンピュータでしたが、 BASIC ではなく、 モニタというごく簡単な OS 風のプログラムが ROM に書き込まれていました。

ボード上の 16 進キーボードから入力したり、 7 セグメント LED 表示器

TK-80

写真提供: NEC

| Apple II (1977) |

1977年には Apple II が発売されました。

Apple I はマニア向けのワンボードコンピュータでしたが、 Apple II はキーボードが本体に組み込まれていて、 家庭用 TV を接続するとカラー表示ができるなど、 使いやすい工夫がされていました。

カラーといっても、 40×48pixel の表示モードで 15 色、 280×192pixel の高解像度モードでは黒、白、紫、緑の 4 色表示ですから現在では想像もできませんが、 これでも当時としては画期的な仕様でした。

Apple II 以後、 パーソナルコンピュータ本体にはキーボードがつく、 というスタイルが定着しました。

Apple II

写真提供: アップルジャパン株式会社

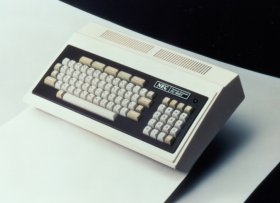

| PC-8001 (1979) |

1979年、 日本電気は初のパーソナルコンピュータ PC-8001

キーボード付きの本体に、 オプションとして CRT ディスプレイ、 プリンタ、 フロッピーディスクドライブ、 カセットテープレコーダ

PC-8001 は 2 年間で 12 万台を出荷するヒット商品となり、 日本のパーソナルコンピュータブームに火をつけました。

しかし当時の 8 ビットマイクロプロセッサのクロック周波数は 4 MHz、 最大メモリ容量は 64k バイトです。 これでは、 できることは限られています。 たいていの場合ゲーム機として使われましたが、 それにしては 168,000 円は高い?

PC-8001

写真提供: NEC

| IBM PC (1981) |

Apple II が成功し、 パーソナルコンピュータが脚光を浴びてくると、 大型汎用コンピュータの雄、 IBM も、 1981 年にビジネス用 16 ビットパーソナルコンピュータを発売しました。

IBM PC

出展: IBM Archives

しかし開発を急いだためか、 マイクロプロセッサはインテルの 8088、 OS はマイクロソフトの MS-DOS と、 主要部分はいずれも他社製品を採用した、 IBM としては異例の製品でした。

しかし IBM PC は技術情報が公開され、 他のメーカーが互換機や拡張ボードなどの市場に参入できたこともあって、 後にパーソナルコンピュータの標準機となり、 インテル、 マイクロソフト 両社の躍進のきっかけにもなりました。

| PC-9801 (1982) |

PC-9801 は、日本電気が 1982 年に開発した 16 ビットパーソナルコンピュータ、 PC-9800 シリーズの初代機です。

日本語が扱いやすかったため、 ビジネス市場を中心に広く受け入れられました。

一時は 「国民機」 と言われるほどの圧倒的なシェアを占め、 他のメーカーによって 「PC98 互換機」 さえ作られました。

ソフトウェアや周辺機器メーカーをはじめとするパーソナルコンピュータ産業の形成にも寄与しましたが、 圧倒的なシェアを占めたことによって、 機能や価格での企業間の競争が正常に機能しなくなるといった弊害も生じました。

PC-9801

写真提供: NEC

しかしソフトウェアの進歩とともに日本語処理の優位性が次第に失われ、 日本電気も 1997 年に IBM PC 互換のパーソナルコンピュータを発売、 事実上 PC-9800 シリーズの歴史の幕を閉じました。

| Macintosh (1984) |

Macintosh はアップルが 1984 年に発表した、 初めて GUI (graphical user interface) を採用したパーソナルコンピュータ

Macintosh

写真提供: アップルジャパン株式会社

これまでのパーソナルコンピュータの OS は CUI

コンピュータや OS についての知識が必要で、 誰にでも気軽に使えるものではありませんでした。

Macintosh はマウスでアイコン (icon)をクリックするだけで操作でき、 コンピュータは難しいもの、 という常識を覆しました。

MS-DOS を供給していたマイクロソフトも 1985 年に Windows 1.0 を発表しましたが、 本格的に普及しはじめたの はWindows 3.1 (1992 年) や Windows 95 (1995 年) が発売された頃からでした

かつてはコンピュータといえば、 ハードウェアやソフトウェアに精通した技術者にしか扱えないものでしたが、 OS の進歩によってその障壁が取り払われ、 小学生からお年寄りまで、 誰にでもコンピュータを使える時代がこのようにしてやってきました。