|

|

ディスプレイ (色の表示) |

左の六角形は 7 色に塗り分けられていますが、 外側の 3 色がそれです。

数字は R・G・B それぞれの色が表示されている明るさを表しています。

明るさの範囲は 0 〜 255 で、 最初はいちばん明るい 255 になっています。

赤と緑の間の三角形は赤と緑が重ね合わされ、 黄色で表示されています。

同様にして緑と青が重ね合わされると水色に、 青と赤が重ね合わされるとピンクになります。

赤、 緑、 青 3 色がすべて重ね合わされているのが中央の白い三角形です。

左図 3 色のグラデーションの帯をクリックまたはドラッグすると、 それぞれの色の明るさが変化し、 中央の三角形も白ではなくなります。 その下のサンプルカラーをクリックすると、 中央の三角形がその色になります。

六角形の各部分をクリックすると、R・G・B 3 色のうち、関係している色が 255 に戻ります

(中央の三角形をクリックすれば R・G・B すべてが 255 に戻ります。)

明るさの異なる R・G・B 3 色を重ね合わせることによって、 さまざまな色を表示できることが分かります。

通常 R・G・B 3 色はそれぞれ 0 〜 255 の、 256階調で表わされています。 したがって R・G・B 3 色を重ねて表示している中央の三角形は、 256×256×256=16,777,216 色表示できることになります。

コンピュータのディスプレイはなんと、 1,677 万色もの色を持っています。

CRT (cathode ray tube) ディスプレイでは、 左図のようなシャドウマスクを使用しています。

小さい R・G・B に発光する蛍光体が規則正しく配列されていて、 少し離れると R・G・B のドットがすべて発光しているときは白く見えます。

新聞の写真を拡大すると大きさの違う網点で明暗を表していることが分かりますが、 少し離れれば小さい点は気にならず、 普通の写真に見えるのに似ています。

下図左は実際の CRT ディスプレイで白く表示されている部分、 右は白地に黒い文字で "bit" と表示されている部分を倍率を変えて撮影したものです。 このディスプレイのドットピッチは 0.28mm、 蛍光体の直径は 0.1mm 程度のようです。

|

|

| CRT ディスプレイ | 文字 "bit" の表示部分 |

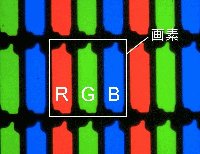

左は液晶ディスプレイのカラーフィルターの顕微鏡写真です。

R・G・B 3色でひとつの画素を構成していますが、 このディスプレイの場合、 画素のサイズは約 0.24×0.24mm です。

1mm の 1/4 程度ですから、 肉眼ではとても識別できません。