|

袋の小豆 (非言語コミュニケーション) |

永禄12年(1570)4月20日、織田信長は越前の朝倉義景を討伐すべく3万の軍を率いて京を発し、 近江の坂本を経て若狭に入った。

(4月23日元号が元亀元年に改元される) 信長は越前に取りかかり天筒山城、金ヶ崎城を降し、 さらに木ノ目峠を越えようとしていた。

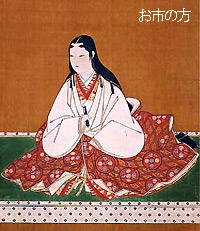

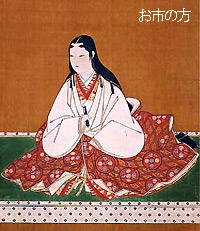

その時、 北近江の浅井長政に嫁いでいた妹のお市の方から陣中見舞いにと、 袋に入った小豆が届けられた。

小豆は信長の大好物であった。 その袋は両端を縄で括って結び切りにしてある。 文は添えられてない 。

口上は 「陣中のお菓子になされますように」 とだけである。

それを受け取った信長は、 しばらく手に取って見ていたが、 ハッと気が付く。

それは、 浅井長政が謀叛して退路が遮断され、 朝倉と共に前後より挟撃しようとしており、

信長の軍は袋の中に入れられた小豆と同じように、 前後を固く真結びに結ばれて、

一粒たりと脱出することが出来ない状況にあることを暗に示したものである。

それは、 今や敵中にあるお市が兄のためになし得る限界ぎりぎりの通報である。

信長は直ちに部将を召し集めて急遽京へ引き返すことを命ずる。

「袋の鼠」 ならぬ 「袋の小豆」 と呼ばれるこの話は、 「朝倉家記」 にだけ載っている話で、

甚だ講談的で出来過ぎているから、 本当なのかどうか分からないが、

これぞノンバーバル・コミュニケーション (non-verbal communication)(非言語コミュニケーション) の典型的な例である。

「バーバル(verbal)」 は 「言葉の」「口頭の」 と云う意味であるから、

「ノンバーバル・コミュニケーション」 は言語によらない会話の意味である。

我々は通常に言葉を用いて会話している場面においても、 その言葉の持つ意味によってのみ相手の意図を理解しているのではない。

まず、 声の強弱、 速度、 滑らかさ、 抑揚、 微妙な揺れなどの、 いわゆる 「周辺言語」 によっても意図を知る。

さらには、 話しぶり、 顔の表情、 目の動き、 ゼスチャー、 動作などの視覚情報、 いわゆる 「ボディーランゲージ」 によって多くのものを受ける。

意志の伝達は会話によっては35%しか行われず、 残りの65%は言語以外のもの、

すなわち 「非言語」 によって行われていると云う説もある。

さらに、 メラビアン (Mehrabian) の法則と云われるものまである。

これは、 「Face to Face」 の3要素、 Verbal (言語情報)、 Vocal (聴覚情報)、 Visual (視覚情報) の間に不一致がある時 、

受け手は主にどの情報を用いて判断するのかと云う問題である。

口では物凄く怒って罵詈雑言を浴びせているのに、 その顔は優しくにこやかであると云う場合、 我々はどのように受け取るのか。

このメラビアンの法則は、 その判断が、 Verbalは7%、 Vocalは38%、 Visualは55%の割合で採用して判断すると云うのである。

コミュニケーションにおける言葉の比重は案外に小さい。

「とんとんに とんとん返す使用中」 この川柳に解説は不要であろう。

情報処理概論 に戻る

情報夜話 に戻る

戻る