|

|

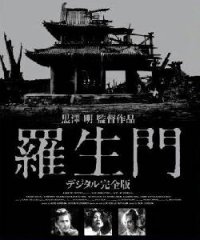

羅生門・藪の中 (情報化社会) |

黒沢明監督の名作 「羅生門」(1950年、大映) は、芥川龍之介の小説 「藪の中」 を原作とし、

同作者の 「羅生門」 を加えて映画化され、翌年ベネチアの国際映画祭でグランプリを受章し、

世界的にも知られている。

早坂文雄の音楽とモノクロームの画面とが人間の心の深淵を描き出しているが、それらもさることながら、この映画は、

情報が幾らあったところで真実というものは判らないのだと云うことを語っているように私には思われる。

![]() 時代は平安末期。

若狭の国府の侍である金沢武弘 (配役は森雅之) は、妻真砂 (京まち子) を伴って、

京を立ち若狭へ向かうべく東海道を下り山科の駅を過ぎた頃、多襄丸という盗賊 (三船敏郎) とすれ違う。

多襄丸は行き違いに見た真砂の美しさに惹かれ、この女を奪いたいと心に思う。

そこで、藪の中に、古塚を暴いて手に入れた財宝が埋めてあるが買わないかと、武弘を言葉巧みに藪の中に誘い込み、

そこで、不意に組み付いて大木の根本に縄で縛り付け、口の中に竹の落葉を頬張らせて口を利けなくした上、

その目の前で女を手込めにして犯す。

時代は平安末期。

若狭の国府の侍である金沢武弘 (配役は森雅之) は、妻真砂 (京まち子) を伴って、

京を立ち若狭へ向かうべく東海道を下り山科の駅を過ぎた頃、多襄丸という盗賊 (三船敏郎) とすれ違う。

多襄丸は行き違いに見た真砂の美しさに惹かれ、この女を奪いたいと心に思う。

そこで、藪の中に、古塚を暴いて手に入れた財宝が埋めてあるが買わないかと、武弘を言葉巧みに藪の中に誘い込み、

そこで、不意に組み付いて大木の根本に縄で縛り付け、口の中に竹の落葉を頬張らせて口を利けなくした上、

その目の前で女を手込めにして犯す。

翌朝、男は死骸となって木樵り (志村喬) に発見されるが、女は行方が分からなくなってしまう。

一体そこで何が起こり、何があったのか。

三人の当事者の語るところは、すべて食い違っている。真相は最後まで遂に判らない。

(1)多襄丸が検非違使に捕らえられて自白した話: 犯した女は気違いのように俺の腕に取りすがり、

「二人の男に恥を見せたのは死ぬよりもつらいから、二人で決闘してくれ。勝った方の妻になる」 と云う。

そこで、男の縄を切り太刀で斬り結び、遂に男を斬った。

しかし、その時、女はどこへ逃げたのか、どこにも居なかった。

(2)真砂が清水寺に来て観音菩薩の前で懺悔した話: 私を手込めにした後、盗賊は去ってしまう。

しかし、その時、夫の目に私に対する冷たい蔑みの光を見た。

私は 「こうなった上は貴方と一緒には居られない。どうか一緒に死んでくれ」 と云い、

小刀で夫の胸を刺し自分も喉を突こうとしたが、死にきれなかった。

(3)武弘の死霊が巫女の口を借りて語った話: 盗賊は妻を手込めにした後、

自分の妻にならぬかと妻を口説いていた。遂に妻は応諾すると

「あの人が生きていては、貴方と一緒になれぬから、あの人を殺してくれ」 と云う。

それを聞くと盗賊は妻を蹴り倒し、私に 「あの女を殺すか、それとも助けてやるか」 と尋ねる。

その言葉に妻は走り去った。盗賊は私の縄を切って去っていった。

そして、私は落ちていた小刀を我が胸に突き刺した。