|

|

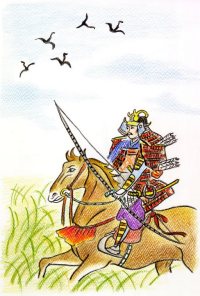

鳥の教えを受け取ったか(情報処理) |

平安の世も、ようやく爛熟した頃、奥州の天地では安倍頼時が反乱を起こし、前九年の役が起こる。

京都では源頼義を陸奥守に任じて鎮定に当たらせる。

前九年の役の後は、清原武則が鎮守府将軍となり、清原氏が奥州で強い勢力を持つようになる。

武則の三代目の真衡の代に至ると、一族の中に内紛が生じ、真衡に対して弟の家衡・清衡が反抗する。

父頼義の後を継いで陸奥守となった源義家はこれに介入する。

これによって、家衡・清衡は敗走するが、他方の真衡も頓死してしまう。

その後、奥六郡は家衡と清衡の領有するところとなるも、二人の間で再び争いが起こる。

源義家は今度は清衡を助けて、応徳三年(1086)家衡の沼柵を攻め、

次いで、翌寛治元年(1087)金沢柵を攻めて家衡を殺す。これが後三年の役と呼ばれるものである。

この合戦の模様は「後三年合戦絵詞」に美しい絵巻物として伝えられているが、その中に記されている有名な逸話に、

義家が雁の乱れで伏兵を知ったと云う話がある。

この合戦の模様は「後三年合戦絵詞」に美しい絵巻物として伝えられているが、その中に記されている有名な逸話に、

義家が雁の乱れで伏兵を知ったと云う話がある。

折しも秋、南へ渡る雁の群が、三角形の二辺を描く隊列を組んで飛んで行く。

義家は草むらを分けて軍を進めながら、馬上でその雁の群に目を向けた。突如、雁の隊列が乱れる。

義家はそれを見ると、その雁の下の草むらの中に伏兵が潜み、

わが軍に向けて弓を引きしぼって待ちかまえていることを知る。

そして、気づかれたとは知らぬ敵に、逆に襲いかかって、これを敗走させる。

この逸話は、情報処理と云うものの意味を示すものである。

雁の列が急に乱れたと云う素材情報は、義家以外の者も目にしていた。

しかし、他の者は、その素材情報をただそれだけのものとして見過ごした。

その情報を頭の中で処理し判断して、伏兵ありとの加工情報を導いたのは義家だけであった。

情報は、それがいかに豊富であってもそれが正しく処理されねば、何の役にも立たない。

この逸話はその好例である。

これと真反対に、情報が誤って処理された

(と云うよりも、殆ど処理されず本能的に行動したのかも知れない)好例が、

その時から約百年後の源平合戦の中に見られる。

富士川 |