|

|

第二次大戦における日本海軍の暗号 (暗号) |

第二次大戦で日本は米国に物量によって敗れたと云われるが、

ハード面の物量だけでなく、ソフト面の情報においても、日本は米国に完全に敗れたのである。

日本が用いていた暗号は、戦争前から戦争の全期間を通じて、ほとんど米国に解読されていた。

このために、日本が完敗し米国が大勝を博した典型的な例がミッドウェイ海戦である。

米国海軍は日本側の暗号通信を傍受し解読して、日本軍の作戦計画の全容を事前に知り尽くして待ち伏せ攻撃をかけた。

これに対して、日本側は敵の所在も全くつかめぬままに猪突猛進し、米軍に翻弄されるのみであった。

ために、日本海軍は航空母艦四隻、重巡洋艦一隻が撃沈され、三百二十機を越える航空機を失い、

何よりも、熟練した歴戦のパイロットや整備員を含む三千五百余名の兵員を失って惨敗した。

そして、これによって、太平洋の戦局は米国側有利へと転じて行く。

このミッドウェイ海戦における暗号解読については、有名なエピソードが残っている。

この時、日本は作戦準備のために急に無線通信量を膨張させ、何かあるなと米軍に悟らせる。

米軍の暗号解読者は多忙を極めるようになる。

そして、暗号文の中に頻繁にでてくる 「AF」 と云う地点が日本軍の攻撃目標らしいと分かった。

しかし、AF とはどこなのかが判らなかった。

米軍内では、ミッドウェイではないかと一応は考えたが、

あるいは、アリューシャン、もしくは、南太平洋とも考えられた。

そこで、ハワイの情報担当官ホルムスは一つのトリックを仕掛けることにし、ミッドウェイの司令官に、

傍受される恐れのない海底ケーブル通信によって 「ミッドウェーの真水蒸留装置が故障した」 と

平文の無線電報を発信してくれと依頼し、同時に全傍受局へ一斉に傍受体制に入るようにと指示した。

早速に反応はあり、東京の軍令部は 「AF では真水が不足している」 と関係先に暗号電報を発信した。

これがオーストラリアのベルコネン通信所で傍受され、

これによって、AF はミッドウェーであると云うことが知ったと云うエピソードである。

この時、日本は作戦準備のために急に無線通信量を膨張させ、何かあるなと米軍に悟らせる。

米軍の暗号解読者は多忙を極めるようになる。

そして、暗号文の中に頻繁にでてくる 「AF」 と云う地点が日本軍の攻撃目標らしいと分かった。

しかし、AF とはどこなのかが判らなかった。

米軍内では、ミッドウェイではないかと一応は考えたが、

あるいは、アリューシャン、もしくは、南太平洋とも考えられた。

そこで、ハワイの情報担当官ホルムスは一つのトリックを仕掛けることにし、ミッドウェイの司令官に、

傍受される恐れのない海底ケーブル通信によって 「ミッドウェーの真水蒸留装置が故障した」 と

平文の無線電報を発信してくれと依頼し、同時に全傍受局へ一斉に傍受体制に入るようにと指示した。

早速に反応はあり、東京の軍令部は 「AF では真水が不足している」 と関係先に暗号電報を発信した。

これがオーストラリアのベルコネン通信所で傍受され、

これによって、AF はミッドウェーであると云うことが知ったと云うエピソードである。

海戦の直後、米国の新聞 「シカゴトリビューン」 が一面トップに 「海軍は日本軍の攻撃を事前に察知」

と云う見出しで、この事実を掲載した。また、ラジオのニュースも二度にわたって、その事を放送した。

従って日本は、暗号が解読されていることに容易に気づくことができたにもかかわらず、

日本はそれすらも知らず、暗号を変更しようともしなかった。

昭和十八年四月の山本五十六連合艦隊司令長官の戦死もまた、

日本海軍の暗号を解読した米軍の待ち伏せ攻撃によるものであった。

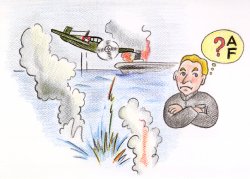

四月十八日、山本長官と宇垣参謀長は一式陸上攻撃機に分乗し、零戦六機に守られて、

ソロモン群島のラバウル基地を出発し、前線兵士激励のために、ショートランドを経てブインへ向かおうとする。

その旅程を手配するための無線電信は米軍側で傍受され、直ちに暗号解読され、

司令長官の詳細な行動予定を米軍は把握する。

米軍はP38戦闘機一六機を出動させて、ブーゲンビル島上空で待ち伏せ、

司令長官の乗る一番機に集中的に機関砲を浴びせて撃墜する。

| (参考文献) | 奥村正二 「無線塔の考古学」 産業考古学、74号、1994年11月 吉田一彦 「暗号戦争」 小学館、1998、 ロナルド・ソレイィン(白須永子訳) 「日本の暗号を解読せよ」 草思社、1988、 |