|

|

忠臣蔵の情報伝達(情報伝達) |

播州赤穂五万三千石の城主浅野内匠頭長矩は元禄十四年、江戸下向の勅使接待に当たり、

礼式指南役の高家筆頭吉良上野介義央の侮辱を受け、江戸城中の松の廊下で義央に刃傷に及ぶ。

刃傷事件は三月十四日の九つ前(午前十一時頃)に起きた。

この事を藩地赤穂へ急報するため、萱野三平と速水藤左衛門は、その日の午後、鉄砲州の浅野家上屋敷を出発して、

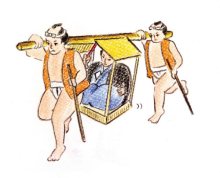

早駕篭を乗り継いで、ひたすらに赤穂へ向い、十九日の未明に赤穂へ到着する。

その間、四日半、五日五夜。通常なら十日以上もかかる道程を、その半分以下で走り通したのである。

二人は疲労困憊して息も絶え絶えの状態で、城代家老大石内蔵助の邸にたどりついた。

刃傷事件は三月十四日の九つ前(午前十一時頃)に起きた。

この事を藩地赤穂へ急報するため、萱野三平と速水藤左衛門は、その日の午後、鉄砲州の浅野家上屋敷を出発して、

早駕篭を乗り継いで、ひたすらに赤穂へ向い、十九日の未明に赤穂へ到着する。

その間、四日半、五日五夜。通常なら十日以上もかかる道程を、その半分以下で走り通したのである。

二人は疲労困憊して息も絶え絶えの状態で、城代家老大石内蔵助の邸にたどりついた。

その途中、十八日、西国街道を西へ急ぐ早駕篭が、街道沿いの萱野村の、三平の生家の前を通過する時、

はからずも、三平の母「小まん」の葬式に出会うが、主君の御用にあるために、

泣いて手を合わせながら、そのまま駕篭を急がせたと云う。

これは、当時においても、情報の伝達、すなわち通信のためには、

誰か人が走って行かねばならなかったことの好例である。

電信も電話もなかった時代、情報を運ぶということは正に命がけのことであった。

ちなみに、後に、三平は同志と合流するために江戸に上ろうとするが、

その意図をさとった父重利は、大島家に迷惑の及ぶことを考えて、これを許さない。

大島家は美濃出身の旗本で、萱野家は大島家の所領の椋橋荘(豊中市大島町)の代官を勤めており、

三平も大島家の推挙で浅野家に仕官し長矩の中小姓となったものである。

三平は、忠孝の板挟みになり、翌元禄十五年一月十四日の主君の月命日の日に、自宅の長屋門の一室で自害する。

時に二十七歳。

大石内蔵助以下四十七人の同士が、江戸は本所松坂町の吉良邸に乱入し、義央の首を挙げたのは、

周知のように、それから十一か月後の元禄十五年十二月十四日である。